Nature重磅突破!锂电池“返老还童”

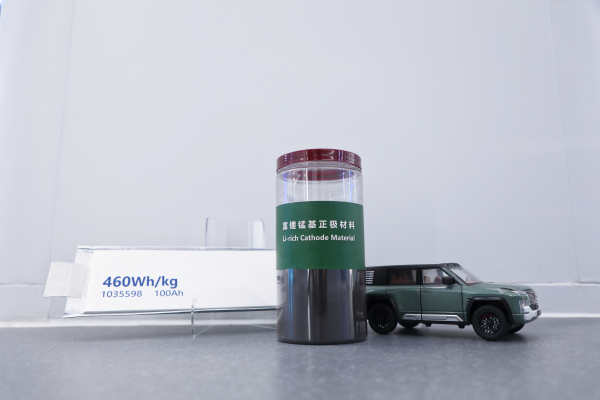

要提高电动汽车、电动航空器等的续航里程,发展高比能锂电池技术是关键。富锂锰基正极材料因其阴离子(氧)氧化还原的额外容量,放电比容量高达300mAh/g,远超现有正极材料,可提升电池能量密度30%以上,且成本优势显著,被视为下一代锂电池正极材料的理想候选。然而,富锂锰基正极材料在实际应用中存在电压降,影响其长期稳定性。这一问题的根源在于其在充放电过程中氧活性呈现显著不对称性,也就是充电时的高能量输入与放电时的低能量释放,导致晶格储能持续累积。这种能量失衡驱动材料发生不可逆结构转变,其本质源于氧活性与晶格稳定性的动态平衡失稳。当氧反应活性突破晶格承载阈值时,正反馈机制加速结构损伤,引发电压衰减和容量衰退。因此,如何让高能量密度锂电池实现长期稳定工作,已成为下一代锂电池技术领域亟需解决的难题。

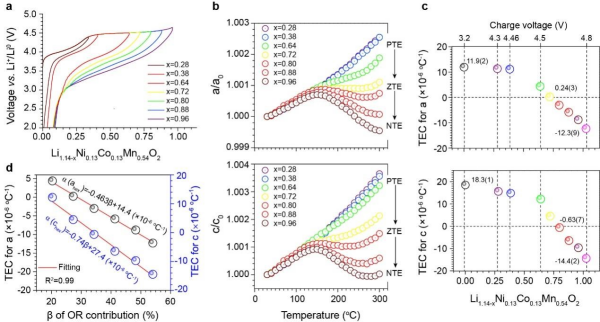

中国科学院宁波材料技术与工程研究所刘兆平、加利福尼亚大学圣迭戈分校孟颖等人揭示了OR活性材料中存在负热膨胀,其系数值−14.4(2)×10−6°C−1,这归因于热驱动的无序-有序转变。调节OR行为不仅能够精确控制材料的热膨胀系数,还为设计具有零热膨胀的功能材料建立了实用框架。此外,他们研究证明了通过电化学驱动力也可以恢复材料中的结构无序。通过调整截止电压,评估放电电压变化表明有接近100%的结构恢复潜力。这一发现为通过操作过程中的电化学方法将OR活性材料恢复到原始状态提供了一条途径,提出一种新的缓解策略来解决电压衰减的持续挑战。4月16日,相关研究成果以《电池材料的氧活性与负热膨胀性》(Negative thermal expansion and oxygen-redox electrochemistry)为题,发表在Nature上。第一完成单位和通讯单位为宁波材料所,合作单位为美国芝加哥大学等。

该项研究成果创新之处在于:

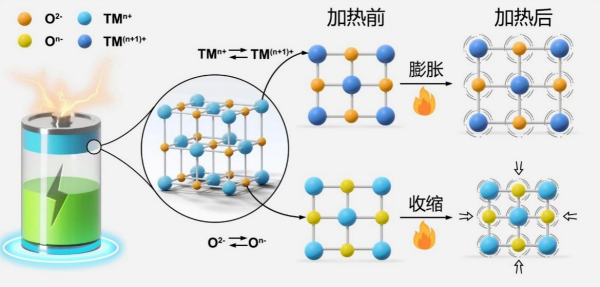

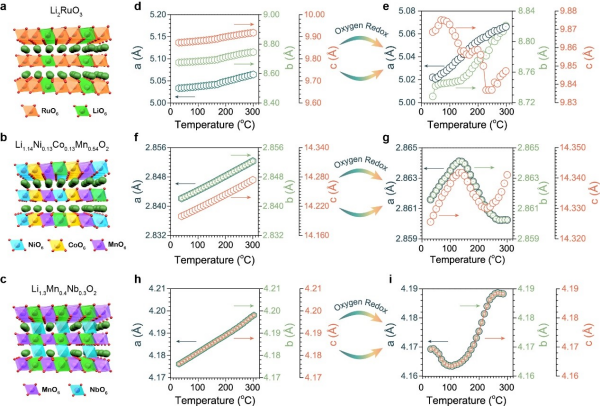

1. 发现氧氧化还原(OR)材料中的负热膨胀(NTE)现象及其机制。反常热力学行为:首次在富锂锰基正极材料中观察到晶格随温度升高而收缩的负热膨胀现象(NTE系数达−14.4×10⁻⁶ °C⁻¹),突破了传统Grüneisen理论对固体热膨胀的解释框架。动态无序-有序转变机制:提出NTE源于材料内部热驱动的结构无序向有序转变,揭示了氧活性与晶格稳定性之间的动态平衡对热力学行为的调控作用。

2.建立氧活性与热膨胀的定量关系,实现材料设计突破。γ-α定量模型:通过实验与计算,建立了可逆氧活性容量贡献比(γ)与负热膨胀系数(α)的线性关系(α = -0.463γ + 14.4×10⁻⁶ ℃⁻¹),为材料设计提供理论依据。零热膨胀材料开发:通过调控氧活性容量贡献,成功制备出热膨胀系数接近零的功能材料,为智能电极材料设计开辟新路径。

3.方法论创新:动态表征与逆向设计策略。动态结构表征技术:发展基于热激活动力学的原位同步辐射X射线衍射(SXRD)技术,克服传统静态分析对亚稳态体系表征的局限。逆向设计策略:提出“结构无序度-功能特性”逆向设计思想,通过调控氧活性定向优化材料热膨胀行为,开创动态结构演化驱动的功能材料研究范式。

4.电化学驱动的结构修复与电压恢复。电化学退火模型:构建非平衡态热力学模型,首次通过电化学驱动力(如调节截止电压)实现亚稳态材料的结构有序重组,使晶格氧重构活化能显著降低。电压记忆效应:在4.0 V临界电压下,材料展现近100%的电压修复能力,为延长电池寿命提供新策略(如智能充电策略定期修复结构损伤)。

富锂锰基正极材料及基于富锂锰基正极和硅碳负极的高比能锂离子电池

阴/阳离子活性中心与材料热膨胀性的关系示意图

富锂正极材料的氧活性与负热膨胀性

富锂锰基正极材料中氧活性与负热膨胀系数之间的定量关系图

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08765-x

本文内容参考:https://www.cas.cn/syky/202504/t20250410_5062686.shtml

文章评论(0)